その名称から停滞している前線であることがわかりますが、あなたは実際にどのようなものかご存じですか?きっと天気図で用いる記号は見たことがあるけれど、そこから情報を読み取るのは難しいといったところでしょうか。ここではそんな停滞前線について解説したいと思います。

Ads by Google

予報用語の停滞前線

ほぼ同じ位置にとどまっている前線のこと

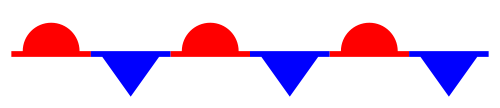

※天気図で用いる停滞前線の記号

停滞前線は暖かい空気と冷たい空気の勢力が、ほとんど等しい接触面で発生する前線のことで、ほかの前線に比べて動きが遅く停滞しているように見えることから名づけられました。

日本が位置する北半球では北極に近いほど冷たい寒気団が、赤道に近いほど暖かい暖気団が存在していますが、これらの気団で構成される高気圧がいくつか存在していて、季節によって弱まったり強まったりしています。

ここで2つの気団のうちどちらかの勢力が強まると温暖前線や寒冷前線となり、その力関係が同じくらいであると停滞前線となるのです。停滞前線というのは季節性が強いのが特徴となります。

Ads by Google

季節性のある停滞前線

梅雨前線

梅雨の時期に発生する停滞前線のことを梅雨前線といいます。中国大陸方面では春の終わりに差し掛かるにつれて、南シナ海付近にある熱帯モンスーン気団が勢力を増して北上し、揚子江気団と熱帯モンスーン気団が衝突し始めると停滞前線が形成されます。

一方で日本列島・朝鮮半島方面ではオホーツク海気団と小笠原気団が接近して停滞前線を形成すると、2つの停滞前線は徐々に北上して8月ごろには朝鮮半島北部や北海道付近に達して消滅します。

関連リンク:梅雨前線とその性質

秋雨前線

秋雨(あきさめ)の時期に発生する停滞前線のことを秋雨前線といいます。9月ごろに東日本付近に発生して南下を始め、10月ごろに日本の南東沖に達して消滅します。

春雨前線(菜種梅雨の停滞前線)

3月~4月ごろに発生することがある停滞前線で春雨前線、もしくは菜種梅雨(なたねつゆ)の停滞前線といいます。梅雨前線や秋雨前線のように長くは存在せず、持続期間は数日程度です。

山茶花梅雨の停滞前線

11月~12月ごろに発生することがある停滞前線で山茶花梅雨(さざんかつゆ)の停滞前線といいます。春雨前線と同じように持続期間は数日程度です。

このように【停滞前線=梅雨前線】となり、梅雨の時期の停滞前線だから梅雨前線といわれています。

Ads by Google